|

|

|

| |

|

Ritorna alla Home Page "Territorio" |

|

|

|

|

Tre sono i

momenti principali in cui può essere suddiviso il processo di

formazione dei rilievi montuosi e del paesaggio in genere: il

tempo in cui si generano le rocce, il tempo del loro sollevamento

a formare le montagne e infine il tempo dell'erosione e del

modellamento del paesaggio. |

|

|

È probabile

che per turisti appassionati di montagna e di natura, che non

abbiano studiato geologia, possa essere alquanto difficile capire

i meccanismi naturali che portano alla formazione delle rocce,

delle montagne e del paesaggio. Vi sono antichi ed errati

pregiudizi, spesso alimentati da libri, giornali, riviste e

programmi televisivi. Soprattutto manca la nozione del tempo

geologico e della sua immensità, quindi della successione

temporale dei grandi eventi naturali. Così i dinosauri convivono

con gli uomini dell'«età della pietra» e vengono considerati

ammali preistorici, oppure la formazione di una montagna o di una

profonda gola viene imputata a «cataclismi», «sconvolgimenti» o

«catastrofi naturali». La storia della Terra viene commisurata con

la nostra vita e con la storia dell'umanità, tutto viene compresso

in poche migliaia di anni.

In questa prima parte del libro cercherò quindi di inserire il

lettore nel tempo dilatato del mondo geologico e introdurrò, nel

modo più semplice possibile, concetti e nozioni che ritengo

essenziali per poter meglio capire la storia geologica della

penisola italiana.

Questa storia può essere suddivisa, idealmente, in tre fasi o

momenti geologici in larga parte indipendenti. Essi sono, in

ordine cronologico, il tempo della formazione delle rocce

(litogenesi), il tempo della formazione delle montagne (orogenesi)

e quello della formazione del paesaggio e delle sue varie forme

(morfogenesi). |

|

1.1 |

Litogenesi: la formazione

delle rocce |

|

|

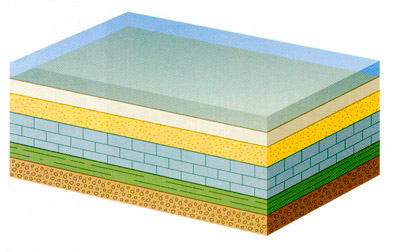

Cerchiamo di

capire meglio questi concetti pensando, per semplificare, ad

alcune famose montagne o regioni italiane quali, ad esempio, il

Monte Bianco, la Marmolada, le Alpi Apuane, il Gran Sasso,

l'Argentario, l'isola di Capri o il Gargano. Queste montagne sono

innanzitutto costituite di materiali, di rocce. E queste rocce,

come vedremo più avanti, si sono formate decine o centinaia di

milioni di anni fa, spesso accumulandosi sotto forma di sabbie,

limi e fanghiglie sul fondo di mari ora scomparsi oppure, come il

granito, si sono consolidate nel sottosuolo, a diversi kilometri

di profondità. Queste informazioni le ricaviamo dalla regolare

sovrapposizione degli strati, dalla presenza di conchiglie

pietrificate o dalla natura chimico-mineralogica delle rocce. Cerchiamo di

capire meglio questi concetti pensando, per semplificare, ad

alcune famose montagne o regioni italiane quali, ad esempio, il

Monte Bianco, la Marmolada, le Alpi Apuane, il Gran Sasso,

l'Argentario, l'isola di Capri o il Gargano. Queste montagne sono

innanzitutto costituite di materiali, di rocce. E queste rocce,

come vedremo più avanti, si sono formate decine o centinaia di

milioni di anni fa, spesso accumulandosi sotto forma di sabbie,

limi e fanghiglie sul fondo di mari ora scomparsi oppure, come il

granito, si sono consolidate nel sottosuolo, a diversi kilometri

di profondità. Queste informazioni le ricaviamo dalla regolare

sovrapposizione degli strati, dalla presenza di conchiglie

pietrificate o dalla natura chimico-mineralogica delle rocce.

Per quanto riguarda le rocce presenti nei monti dell'Italia, i

geologi sanno ormai con certezza che esse si sono formate in vari

momenti della storia del nostro pianeta: le più vecchie si trovano

in Sardegna e hanno dai 600 ai 400 milioni di anni, le più giovani

si trovano ai margini della catena appenninica e hanno al massimo

qualche milione di anni. Questo è dunque il periodo del processo

litogenetico (dal greco lithos = pietra), cioè della formazione

delle rocce.

|

|

1.2 |

Orogenesi: la formazione

delle montagne |

|

|

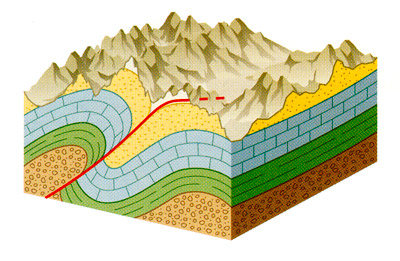

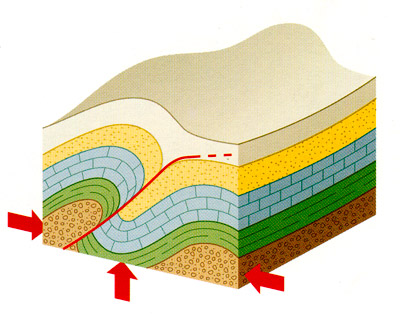

Ora però le

rocce stratificate di cui abbiamo appena parlato non si trovano

più sul fondo del mare e così pure il granito non è sepolto nella

crosta terrestre. Esse costituiscono massicci montuosi, cime,

isole, picchi o coste dirupate, spesso a centinaia o migliaia di

metri sul livello del mare. E di frequente non sono

disposte orizzontalmente, strato su strato, come in origine; sono

inclinate, piegate, addirittura contorte. Ecco

quindi che è necessario ammettere l'esistenza di un altro

meccanismo o processo che sia stato in grado di sollevare tali

materiali dal fondo degli antichi mari ormai scomparsi o di

riesumare la roccia granitica dal profondo sottosuolo,

sollevandoli alle quote delle montagne di oggigiorno. Ora però le

rocce stratificate di cui abbiamo appena parlato non si trovano

più sul fondo del mare e così pure il granito non è sepolto nella

crosta terrestre. Esse costituiscono massicci montuosi, cime,

isole, picchi o coste dirupate, spesso a centinaia o migliaia di

metri sul livello del mare. E di frequente non sono

disposte orizzontalmente, strato su strato, come in origine; sono

inclinate, piegate, addirittura contorte. Ecco

quindi che è necessario ammettere l'esistenza di un altro

meccanismo o processo che sia stato in grado di sollevare tali

materiali dal fondo degli antichi mari ormai scomparsi o di

riesumare la roccia granitica dal profondo sottosuolo,

sollevandoli alle quote delle montagne di oggigiorno.

Uno potrebbe obiettare: quei materiali non si sono affatto

sollevati, è stato il mare che si è ritirato, che si è abbassato

lasciando allo scoperto le rocce con i fossili marini. Si può

rispondere facilmente a questa obiezione rilevando quanto segue:

le rocce che formano le montagne sono, come già detto, piegate,

rotte, variamente contorte e queste deformazioni non possono

certamente essere indotte dal semplice ritiro dell'acqua; se

quanto detto a proposito del ritiro dell'acqua ha un qualche

aggancio logico per le rocce con fossili marini, certamente non

vale per il granito e per le rocce simili che derivano dal

raffreddamento e consolidamento di un magma ve-rificatisi a più

kilometri di profondità; da ultimo, occorre dire che, fin dal

tempo della loro formazione, 3n-4 miliardi di anni fa, il livello

dei mari non ha mai avuto oscillazioni superiori ad alcune

centinaia di metri. Non c'è abbastanza acqua (o vapore) sulla

Terra e nella circostante atmosfera per innalzare i mari di 2 -f-

3 km. Durante l'ultima più importante glaciazione, il mare si è

abbassato di circa 120 metri e nel periodo Cretaceo, circa cento

milioni di anni fa, un periodo caratterizzato dal massimo livello

dei mari (l'unica volta che il mare invase il deserto del Sahara

negli ultimi duecento milioni di anni), l'innalzamento fu

all'incirca di 250 -f 300 m.

Quindi, quando si legge o si sente dire che c'è l'«Arca di Noè»

sul Monte Ararat, a più di 5000 m di altezza, ricordiamoci che si

tratta di una storia senza alcun fondamento scientifico. L'acqua

del mare, infatti, a quelle quote non c'è mai stata: bisognerebbe

coprire tutta la Terra con uno strato di acqua alto 5-HO km, il

che equivarrebbe a triplicare la massa idrica (oceani, mari,

laghi, fiumi, ghiacciai, nubi) esistente attualmente sulla Terra.

E tutto questo in poche migliaia di anni.

Per tornare al fenomeno responsabile del sollevamento e del

piegamento dei vari materiali rocciosi, un processo assai

complesso, lungo e lentissimo che viene chiamato orogenesi (dal

greco oros = monte), possiamo dire che esso è il risultato di

eventi geologici a scala molto grande, più in particolare è

causato dalla collisione, dallo scontro dei grandi blocchi

continentali (Africa, India, Australia, Europa, Asia, ecc.) che

vanno alla deriva sulla superficie della Terra, come grandi

zattere. Le Alpi, gli Appennini e tutti i monti che costituiscono

l'Italia, dalla Sicilia alla Svizzera, e molte altre catene

montuose dell'area mediterranea, quali quelle di Grecia, Albania,

Croazia, Tunisia, Algeria, Spagna meridionale, ecc., devono la

loro genesi, più o meno direttamente, al continuo e progressivo

avvicinamento dell'Africa all'Europa.

Questo movimento del continente africano è iniziato circa cento

milioni di anni fa, è tuttora in atto e ha portato a collisioni e

separazioni di blocchi situati nella morsa di Africa e Europa, con

formazione delle predette montagne e di profondi bacini marini

quali il Mar Tirreno, il mare delle Baleari o il Mar Ionio, il

tutto accompagnato da terremoti e attività vulcanica.

Occorre però tener ben presente che alla scala dei tempi a noi

familiare, cioè alla scala della storia dell'umanità, i fenomeni

sopradescritti sono estremamente lenti, praticamente

impercettibili. Si tratta di processi che si verificano in tempi

geologici, una scala totalmente al di fuori della nostra

immaginazione: uno spostamento verticale o orizzontale di un

millimetro all'anno, praticamente inavvertibile all'occhio umano

(il Monte Bianco o il Gran Sasso crescerebbero di 7-8 cm durante

l'intera vita di un uomo, e della stessa entità sarebbe

l'eventuale avvicinamento dell'Italia alla costa dalmata),

significa un kilometro ogni milione di anni. E i tempi geologici

si misurano a decine e centinaia di milioni di anni! Ecco quindi

che enormi spostamenti o sollevamenti possono verificarsi in tempi

geologici, senza che vi sia alcun bisogno di invocare cataclismi o

altri drammatici eventi.

Possiamo ora concludere dicendo che il processo orogenetico è per

forza di cose posteriore al processo litogenetico e che i due

fenomeni sono di norma (vedremo più avanti le eccezioni) separati

da un lunghissimo lasso di tempo geologico.

|

|

1.3 |

Morfogenesi: formazione del

paesaggio |

|

|

Ciò che

vediamo oggi, tuttavia, non è solo il risultato del sollevamento

dei materiali situati originariamente in fondo al mare e impilati

strato su strato per migliaia di metri. Noi vediamo cime, pareti

rocciose scoscese, profonde incisioni fluviali, vallate, pascoli,

boschi. È evidente dunque che il sollevamento è stato accompagnato

e seguito da erosione e smantellamenti che hanno profondamente

intaccato l'originaria continuità degli strati rocciosi, scolpendo

ardite morfologie e formando un paesaggio vario e articolato. Anche quest'ultima fase, il processo

morfogenetico (dal greco morphe = forma) è il risultato di

vicissitudini assai complesse che possiamo attribuire, nel loro

insieme, agli ultimi due o tre milioni di anni. Ma le Alpi sono

state coperte a più riprese dai ghiacciai che hanno avuto un

grosso impatto nel determinare le forme del paesaggio. L'ultima di

queste glaciazioni, la più importante, è iniziata circa 80000 anni

fa ed è terminata 8.000-10.000 anni fa. Una volta sciolti i

ghiacci che occupavano tutte le vallate alpine, con spessori che

superavano anche i 1500 m, ruscelli, torrenti e fiumi hanno

cominciato a scavare e a trasportare detriti, mentre le pareti

rocciose liberate dalla morsa dei ghiacci cedevano, franando a

valle. Nello stesso tempo, il mare, che durante la glaciazione si

era abbassato di circa 120 m, risaliva invadendo la terra emersa,

scalzando le coste alte e rocciose e formando faraglioni e falesie. L'incomparabile bellezza del paesaggio italiano è

il risultato dell'erosione e della degradazione prodotte dal mare

e dagli agenti atmosferici (acqua, vento, ghiacci) negli ultimi

10000 anni. Ciò che

vediamo oggi, tuttavia, non è solo il risultato del sollevamento

dei materiali situati originariamente in fondo al mare e impilati

strato su strato per migliaia di metri. Noi vediamo cime, pareti

rocciose scoscese, profonde incisioni fluviali, vallate, pascoli,

boschi. È evidente dunque che il sollevamento è stato accompagnato

e seguito da erosione e smantellamenti che hanno profondamente

intaccato l'originaria continuità degli strati rocciosi, scolpendo

ardite morfologie e formando un paesaggio vario e articolato. Anche quest'ultima fase, il processo

morfogenetico (dal greco morphe = forma) è il risultato di

vicissitudini assai complesse che possiamo attribuire, nel loro

insieme, agli ultimi due o tre milioni di anni. Ma le Alpi sono

state coperte a più riprese dai ghiacciai che hanno avuto un

grosso impatto nel determinare le forme del paesaggio. L'ultima di

queste glaciazioni, la più importante, è iniziata circa 80000 anni

fa ed è terminata 8.000-10.000 anni fa. Una volta sciolti i

ghiacci che occupavano tutte le vallate alpine, con spessori che

superavano anche i 1500 m, ruscelli, torrenti e fiumi hanno

cominciato a scavare e a trasportare detriti, mentre le pareti

rocciose liberate dalla morsa dei ghiacci cedevano, franando a

valle. Nello stesso tempo, il mare, che durante la glaciazione si

era abbassato di circa 120 m, risaliva invadendo la terra emersa,

scalzando le coste alte e rocciose e formando faraglioni e falesie. L'incomparabile bellezza del paesaggio italiano è

il risultato dell'erosione e della degradazione prodotte dal mare

e dagli agenti atmosferici (acqua, vento, ghiacci) negli ultimi

10000 anni. |

|

1.4 |

Le tre fasi evolutive di un

paesaggio di montagna |

|

|

Ricapitolando, le montagne sono il risultato di tre differenti

periodi della storia geologica. Quello litogenetico

risale a decine o centinaia di milioni di anni fa ed è

responsabile della formazione delle rocce di cui tali monti sono

costituiti, quello orogenetico, verificatosi invece da alcune

decine a qualche milione di anni fa, ha portato al sollevamento di

tali materiali, mentre quello morfogenetico, recentissimo in

termini geologici, è il diretto responsabile del paesaggio

attuale. Quindi, se uno chiede, per esempio, quando si sono

formati il Monte Bianco o il Gran Sasso, si deve rispondere

distinguendo tra il «quando» si formarono le rocce che li

costituiscono (periodo litogenetico), il «quando» le stesse rocce

furono sollevate e deformate (periodo orogenetico) e il «quando»

esse furono messe a giorno dall'erosione e scolpite fino a formare

le montagne che oggi vediamo. Per quanto riguarda gli esempi

citati sopra, il granito del Monte Bianco si è formato circa 310

milioni di anni fa, ma è stato sollevato alle attuali altezze

soltanto negli ultimi 30^-40 milioni di anni e l'attuale forma del

grande massiccio granitico è il risultato di erosioni e

modellamenti avvenuti negli ultimi 10 000 anni. Analogamente, le

rocce calcaree e dolomiti-che marine che costituiscono il Gran

Sasso si sono originate in gran parte nel Giurassico, tra 200 e

130 milioni di anni fa, ma la deformazione vera e propria e il

sollevamento alle altezze attuali sono assai recenti (ultimi 10

milioni di anni), mentre l'aspetto morfologico attuale con le

ardite pareti e i verdi altopiani è il risultato dei processi

erosivi delle ultime poche migliaia di anni, ivi inclusi il

modellamento dei ghiacci, l'erosione delle acque superficiali,

l'azione del gelo, della neve e dei fenomeni franosi. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Testo e immagini sono state

tratte dal seguente testo:

Autore:

Alfonso Bosellini

Titolo:

Storia Geologica d'Italia gli ultimi 200 milioni di anni.

Editore:

Zanichelli |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|